Es ist ganz sicher so, dass die Voraussetzungen und Notwendigkeiten zur Bildung der Spiele in den Städten und Honschaften ähnlich waren. Wenn in Kempen und Nieukerk in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und in Aldekerk und Benrad rund 50 Jahre später Schöttereien nachweislich existieren, ist es gegeben, dass solche damals auch in den anderen Gemeinwesen unserer Heimat blühten, auch wenn von ihnen keine Zeile aus dieser Zeit berichtet.

Seit eh und je oblag der Schutz von Leib und Leben, Hab und Gut in den bäuerlichen Gemeinwesen den Landleuten und später in den Städten den Bürgern. Zu diesem Zwecke schlossen sich die wehrfähigen Junggesellen und Männer in Schutzgemeinschaften zusammen. Hierbei mag der Wille des jeweiligen Landesherrn ein wesentlicher Impuls gewesen sein.

Die Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln haben, wie auch die benachbarten Landesherren von Jülich, Geldern und Moers, immer um die Bedeutung der Schützen gewusst und ihre Vereinigung gefördert. Um 1475 regelte der Erzbischof Ruprecht von der Pfalz das Schützenwesen in seinen Landen.1 Nur wenig später, im Jahre 1533, sah sich der damalige Inhaber der Kölner Erzbischof- und Kurwürden, Hermann von Wied, veranlasst zu befehlen, dass „die alten Schützereien keine der Obrigkeit zuständige Einrichtungen und Ordnungen sich aneignen sollen“.2 Damit sind Amtsanmaßungen allzu eifriger Schützenführer in dem von ihnen ausgeführten Polizeidienst gemeint. Dieser war in den Städten und auf dem flachen Land die Hauptaufgabe der Schützen. Noch im Jahr 1772 wurde den Kempener Bruderschaften ausdrücklich bestätigt, dass sie „für ein bloß bürgerliches Polizeywesen anzusehen seynd“. Und dass besonders der St.-Sebastian-Bruderschaft „daßBürgerschützereirecht von alters anklebig“ sei.3

In Notzeiten war jeder waffenfähige Mann der Honschaften gehalten, bei Aufruf durch Glockenschlag zum Dienst an Landwehren, Schlagbäumen und Schanzen zu erscheinen, galt es doch, Raub- und Mordgesindel, marodierendes Volk und streunende Söldner, vor denen nichts sicher war, von den Ansiedlungen fernzuhalten und notfalls aus den Honschaften wieder zu vertreiben. Die Organisation dieses Waffendienstes oblag den Schützen. Das blieb mit Abwandlungen so bis in die Franzosenzeit, wobei damals die Schützenführer anscheinend nicht mehr aus den Reihen der Schützen kamen, sondern Bedienstete der Municipalität waren.4

Bis in diese Zeit blieben auch die Sicherung des Transportes von Verbrechern zur Richtstätte und der Absperrdienst an derselben Aufgaben der Schützen.

Der Landesherr sah in den Schöttereien eine wichtige Hilfstruppe, die er auch zum Kriegsdienst gebrauchen konnte. Bald nachdem im Jahre 1582 der Truchsessische Krieg ausgebrochen war wurden in der Stadt Kempen unter dem Kommando des Hauptmanns Ports5 und des Leutnants Keukirchen6 „etliche Schützen“ zusammengezogen, um „möglichst die feindliche Gewalt abzuwehren“. Mit Kost, Trank, Verpflegung und Sold wurden sie „absonderlich salaryrt“7.

(…)

Die Bruderschaft HüskesKrone besitzt, abgesehen von dem Silbervogel aus dem 17. Jahrhundert, keine Original-Kleinode mehr. Die Namen der ersten 12 Schützenkönige von 1650-1670 überliefert eine im Jahre 1732 neu geschaffene große Rundplatte, zu deren Erstellung ein Teil des Materials der alten Platten Verwendung gefunden haben mag. Der Name des Königs von 1698, DreisFlo, findet sich mit den Namen anderer Könige auf einem großen Stern, der im Jahre 1768 entstand. Die älteste Original-Platte, die des Königs Jacobus Muessers, ist aus dem Jahre 1728.

Von den erhaltenen Königsplatten der Bruderschaft HüskesKrone sind die ältesten ohne Beschau- und Meisterzeichen. Von 1753 bis 1766 haben fünf Platten das Meisterzeichen L H. Das Zeichen I L H des Kempener Silberschmiedes Johann Leonhard Heinen findet sich auf den Platten der Jahre 1760, 1769 und 1802. Acht Platten aus den Jahren von 1772 bis 1784 haben das Meisterzeichen GG; viel andere aus den Jahren von 1788 bis 1794 tragen das Zeichen C P G. Die Platten der Jahre 1791, 1792, 1793 und 1804 sind mit I C, P L, D A bzw. B C gezeichnet. Alle mit Meisterzeichen versehenen Kleinode haben den Stempel der Kempener Beschau. Dieser zeigt das Stadtwappen, wobei an Stelle der beiden unteren Felder die Zahl 13 steht. Die Platten der Jahre 1783, 1784 und 1804 sind nur mit der Beschauprägung 13 versehen. Die Stücke von 1836 an haben weder ein Meisterzeichen noch die Prägung einer Beschau. Das Königssilber mit dem Vogel, einem Fahnenkopf und einer Fahnenspitze war nach 1930 als Leihgabe in das Städtische Kramermuseum gekommen, wo es sich am 20. November 1949 noch befand. Aus dem Protokoll der an diesem Tag abgehaltenen Generalversammlung ist zu entnehmen, dass damals ein paar Platten abhanden- und eine fremde Platte hinzugekommen seien. Bei den verlorengegangenen Platten handelt es sich anscheinend um die der beiden Könige Johannes und Petrus Fander, 1745 und 1752, sowie um die des Schützenkönigs Bernhard Figursky (Formen). Die Daten der fremden Platte sind nirgendwo festgehalten.

Der Königsvogel der Hüskes-Krone ist 1650 datiert. Er gehört der Gruppe der stärker stilisierten Silbervögel an, wie sie auch die Oedter St.-Vitus-Schützenbruderschaft, die Stieger-Heider-Schützen, das Steeger Junggesellenspiel in St. Hubert und das Strümper Junggesellenspiel8 besitzen.

Die erste Nachricht über einen Schützenkönig des HüskesKrone-Spiels stammt aus dem Jahre 1650. Sie braucht durchaus nicht von dem ersten Vogelschießen nach dem Ausgang des Truchsessischen und des Dreißigjährigen Krieges zu zeugen. Schon 54 Jahre früher, im Jahre 1596, ist ein Vogelschießen der Strümper St.-Nikolaus-Bruderschaft im nördlichen Schmalbroich bezeugt, und wenig später, im Jahre 1612, eines der Unterweidener Junggesellen. Nach leider verlorengegangenen Unterlagen feierte das St. HuberterEgelsche Spiel Anno 1616 ein Schützenfest. Im Jahre 1650 war der Sohn des Kempener Amtmannes Constantin von Nyvenheim, Herr zu Gastendonk, Junker Hans Engelbert, Schützenkönig des KempenerSt.Marien-Junggesellenspiels. 1657 schossen die Stendener St.-Thomas-Junggesellen den Vogel, und 1660 ist von einem Vogelschießen der Stieger-Heider St. Petri-Junggesellen-Schützenbruderschaft die Rede. Diese Aufzählung hat nur rein zufällig erhaltene Daten. Von den meisten, in jenen unruhigen Zeitläuften gefeierten, sicherlich recht bescheidenen Schützenfesten, besonders der Bauernschötten, ist kein Zeugnis auf uns gekommen. Das Aufblühen der alten Schützenbruderschaften geschah im Schutz der damals mächtigen Kirche. Das kirchliche Leben durchsetzte und belebte alle Verhältnisse vollständig, so dass nur ein inniger Zusammenhang mit der Kirche eine lebenskräftige Vereinigung zeitigen und tragen konnte.

So sind die Bruderschaften, bis in unserer Tage hinein durchaus als religiöse Genossenschaften zu bezeichnen, die einen Heiligen zum Patron haben, der ihnen meist die Namen gab und dessen Namenstag sie als Bruderschaftsfest feiern. In der alten Pfarre Kempen gab es außer der St.-Michaels-Männer-Schützenbruderschaft in der Stadt noch acht Junggesellenspiele, eines in der Stadt und die sieben Bauernschöttereien der Voescher, Hüpperschen, Egelschen, Stiegerheider, HüskesKrone, Steves und Strümper. In den Prozessionen beanspruchten die Kempener Bruderschaften den Vorantritt. Es gab deshalb viel Streit, so als sich Anno 1780 die Egelschen bei der Gottestracht mit Gewalt diese Ehre nahmen.9

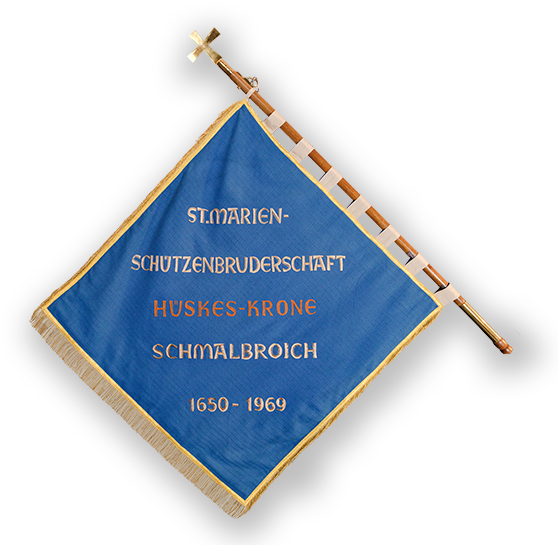

Wie viele ihrer Kleinode schmückte das Bild der unbefleckten Gottesmutter durch Jahrhunderte hindurch auch die Fahne des Junggesellenspieles Hüskes-Krone. Über ältere Fahnen ist nicht viel bekannt. Wir wissen nur, dass es sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer um große, leichte Schwenkfahnen gehandelt hat. Für eine solche waren im Jahre 1877 von den Schützen 339,46 Mark gesammelt worden (…).

Diese Fahne hat der Bruderschaft lange gedient. Bis zum Jahre 1926 war sie so unansehnlich geworden, dass man in einer Versammlung den Vorschlag zu einer Neuanschaffung und dafür zu kollektieren machte, wie es auch im Jahre 1877 geschehen sei.

Man beschloss entsprechend, aber damit hatte es sein Bewenden. Es blieb bei der alten Fahne, bis diese durch die Kriegswirren verlorenging.

Im Jahre 1950 wurde eine neue Fahne angeschafft. Diese ist bis heute [gemeint ist 1975] erhalten und im Vereinsbesitz. Die Fahne, die heute [also 1975] auf Festen und Festumzügen präsentiert wird, stammt aus dem Jahr 1969.

Von den Junggesellenspielen wird gesagt, dass sie sich gar oft und allzu schnell in Händel einließen. Dabei soll die Fahnenstange zuweilen eine große Rolle gespielt haben. Der Broicher Schöffe Johannes Drabbenberichtetet in einer Diätenrechnung von solchen Streitfällen, die am Ende das Kurfürstliche Hauptgericht der Stadt und des Landes Kempen beschäftigten.10 Von einem solchen Raufhandel vor dem Kuhtor in Kempen sollen die siegreichen Voescher ihren Beinamen die Husaren ableiten.

Nachdem im Jahre 1794 die Franzosen das Land besetzten, waren die Schützenbruderschaften, als kirchliche Vereinigungen, bei den neuen Herren zunächst nicht gut angesehen. Dies änderte sich jedoch bald und sie konnten nun ihre althergebrachten Vogelschießen und Schützenfeste wieder ungestört feiern. Ja, als im Jahre 1801 durch das ganze Departement ein Friedensfest gefeiert wurde, erhielt jedes Junggesellenspiel ein Ohm Bier.11

Der Bezirk des Spiels der HüskesKrone nimmt den südlich der kleinen Schleck gelegenen Teil der ehemaligen Honschaft und späteren Gemeinde Schmalbroich ein, seine Grenzen decken sich nicht mit denen des Schulbezirks Klixdorf, der nach Norden, bis zum Steveshof hin, über die kleine Schleck hinausgriff und somit Teile des Spieles der Steves-Junggesellen einnahm.

Die Deken (Dechanten oder Brudermeister) der Spiele wachten sehr darüber, dass Junggesellen in den Grenzlagen nicht Mitglieder benachbarter Spiele wurden. Trotzdem geschah dies zuweilen. So wurden 1745 und 1752 Johannes und Peter Fander, deren elterlicher Hof zum Stiegerheider Spiel gehörte, Schützenkönige bei HüskesKrone.12

(…)

Die alten Schützenspiele auf dem Lande hatten genau wie die in den Städten ihre Versammlungsorte, Vereinslokale würde man heute sagen, auf deren Gelände ihre Schievbahn, der Ortsname Schiefbahn kommt daher, angelegt war.

Von solchen Schenken sind häufig Namen der Bauernschöttereien abgeleitet. So der des Egelschen Spiels im Orbroicher Anteil der Pfarre Kempen (seit 1790 St. Hubert) von dem längst untergegangenen Hof Egels, dessen Bewohner um 1625 „Eygels an der Scheyfbahnen“ genannt wurden.

Auch die drei Schmalbroicher Spiele nennen sich nach den bescheidenen Kneipen in ihrem Gebiet, wo die Junggesellen schon vor Jahrhunderten zusammenkamen, wo Schnaps und Bier ausgeschenkt und oft auch gebrannt und gebraut wurde: Hüskes, Steves und Strumpen. Alle diese Kneipen hatten ihr Wirtsschild. Bei dem Zapf an der Butzenstraße ist dies vermutlich die Krone gewesen.

Spiel ist ein anderer Begriff für eine Bruderschaft, gleichzeitig benennt man damit auch den Bezirk einer Bruderschaft.

Schötterei oder Bauernschütterei war der landläufige Ausdruck für eine Schützenbruderschaft bestehend aus den Bauern einer Honschaft im Gegensatz zu den städtischen Bruderschaften.

Quelle: veröffentlicht in der Festzeitschrift zum 325-jährigen Jubiläum der St. Marien-Schützenbruderschaft Hüskes Krone im Jahr 1975.

Überarbeitet von Johannes Hoff im März 2014.

____________________________

1 Dr. Walter Föhl: Zur Geschichte des Schützenwesens im Landkreise, in: Heimatbuch des Kreises Kempen-Krefeld, 1963. Im folgenden HB KK.

2 Scotti, J. J.: Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem vormaligen Kurfürstentum Köln ergangen, (1830), S. 43.

3 Stadtarchiv Kempen StAKe: E. Kirchliche Stiftungen und Vikarien.

4 Kreisarchiv Kempen: Ausgabenbuch des Orbroicher Vorstehers Peter Jakob Krausen. Mehrere Eintragungen.

5 Die Ports, Porten oder von der Porten, besaßen damals die Häuser Neersdonk in Vorst und Steinfunder in Schmalbroich.

6 Die von Nievenheim genannt Neukirch besaßen Haus Raedt bei Vorst.

7 Friedrich Nettesheim: Verzeichnis der Kriegsschäden der Stadt und des Amtes Kempen von 1582-1673, in: Die Heimath (1876), Nr. 1.

8 Der Vogel der Strümper ging dem Spiel verloren, wird aber im Städtischen Kramermuseum aufbewahrt.

9 StAKe, Städtische Sachen. BU 6. 1780-1790. Nr. 16.

10 Hannes Martens: Eines Broicher Schöffen Tätigkeit und Diäten, in: HB KK, 1^971.

11 Hermann Kleintitschen: Geschichte von St. Hubert, 120.

12 Derik Fander war 1750 König der Stiegerheider Schützen.